Hellhörig werden

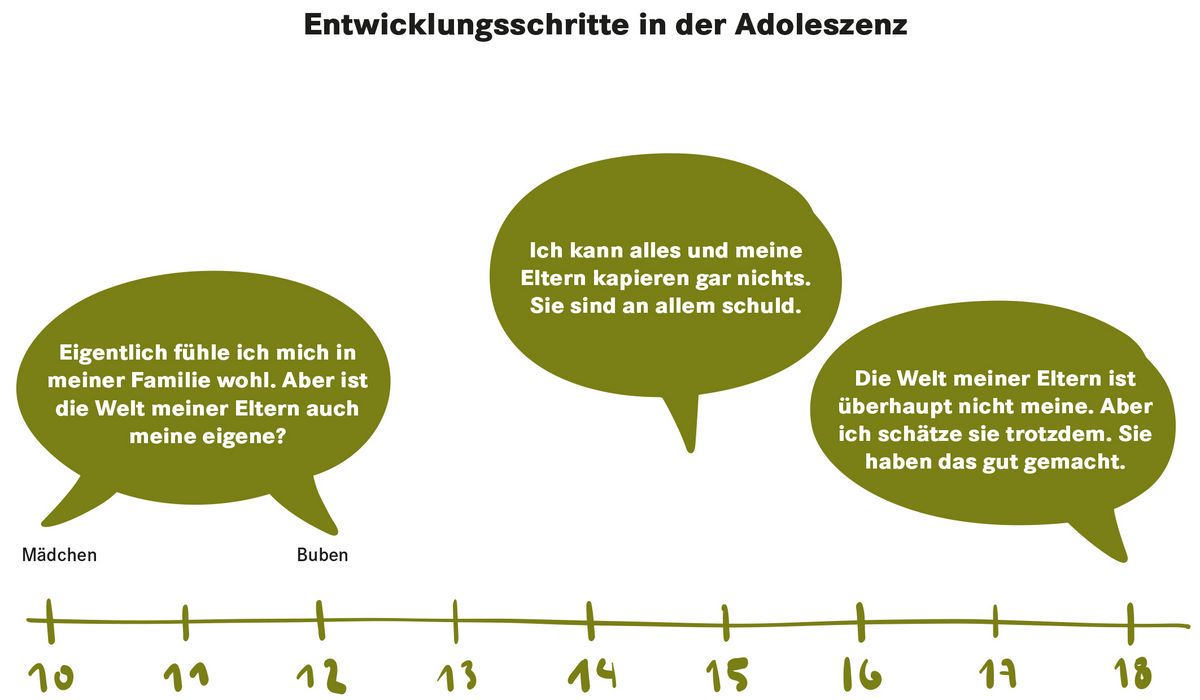

Im Kundenmagzin 01/2025 hat Dr. med. Sajiv Khanna über die drei Phasen der Pubertät gesprochen. Hier erklärt er, welche Anzeichen auf eine psychische Störung hindeuten und wie Eltern ihre Kinder unterstützen können.

Nicht jedes ungewöhnliche Verhalten in der Pubertät ist Grund zur Sorge. Doch wann sollte man als Eltern hellhörig werden?

Das ist eine schwierige Frage, weil es vielen Jugendlichen in dieser Zeit nicht gut geht und sie ein starkes Schamgefühl haben. Hilfreich ist feinfühliges Beobachten, ohne überzureagieren. Ein Alarmzeichen ist, wenn Jugendliche nicht mehr die Energie haben, zur Schule zu gehen. Wenn das Kind nicht mehr am Tisch isst und mager wird oder man merkt, dass es sich selbst verletzt. Oder wenn ein offenes, fröhliches Kind sich plötzlich verschliesst und niemanden mehr trifft. Wenn jemand endlose Stunden am Computer verbringt und beim Spiel auch sehr aggressiv wird. Oder womöglich jüngere Geschwister schlägt.

Was können Auslöser für diese Tiefs sein?

Von aussen betrachtet kann es schlagartig kommen. Häufig liegen Ereignisse aus früheren Zeiten zugrunde. Themen, die unter dem Deckel gehalten wurden. Jugendliche beginnen sich damit auseinanderzusetzen, sie fragen sich, wie sie mit ihrer eigenen Verletzlichkeit fürsorglich umgehen können. Wenn keine Strategien vorhanden sind, kann es zu psychischen Störungen kommen. Manchmal verändern sich in der Jugendzeit auch einfach die Interessen, Freunde verlieren sich aus den Augen, vielleicht auch durch einen Umzug. In manchen löst das ein Gefühl von «ich bin allein, niemand hat mich gern» aus. Manche Jugendliche schaffen es, mit solchen Veränderungen umzugehen, andere weniger.

Wie gelingt es in solch einer Situation, das Kind anzusprechen?

Grundsätzlich hilft es, wenn Eltern und Kinder eine gute, vertrauensvolle Beziehung haben. Dann spüren die Jugendlichen, dass ihre Eltern nur das Beste wollen und sie unterstützen werden. Helfen kann auch, sich an eigene schwierige Zeiten zu erinnern, um sich besser in das Kind hineinversetzen zu können. Offen zuhören, Verständnis zeigen und nicht beschuldigen oder mit Konsequenzen drohen. Überlegen, ob eher die Mutter oder der Vater mit dem Kind sprechen sollte. Und möglichst nicht am Familientisch. Besser ist es, einen vertrauten Moment zu suchen. Zum Beispiel, wenn der Sohn dem Vater im Stall hilft oder bei einem gemeinsamen Spaziergang mit dem Hund.

Was kann man tun, wenn das Kind einen abweist?

Man könnte zum Beispiel eine WhatsApp schicken und ein konkretes Angebot machen. Im Sinne von «Geht es dir schlecht? Möchtest du reden? Ich hätte heute Abend Zeit. Komm doch zu mir!» Oft ist es wichtig, ein gutes Zeitfenster zu finden und nach ein oder zwei Tagen nachzufragen, falls es nicht auf Anhieb klappt.

Angenommen, Eltern sind überzeugt, dass ihr Kind Hilfe benötigt, aber dieses sich weigert. An wen können sie sich wenden?

Eine erste gute Anlaufstelle ist die Schulsozialarbeit. Dort können sich Eltern beraten lassen. Manche Jugendliche reden lieber mit einer neutralen Bezugsperson, weshalb man ihnen diese Option anbieten könnte.

Spricht man heute zu schnell von einer psychischen Erkrankung?

Nicht jedes Kind, dem es schlecht geht, braucht eine Therapie. Bis zu einem gewissen Grad ist es normal, dass es einem in gewissen Zeiten der Adoleszenz nicht gut geht. Es müssen viele Dinge verarbeitet und Entscheidungen getroffen werden. Das ist mit Krisen verbunden, die zu bewältigen sind. Ist ein Problem gelöst, geht es wieder einen Schritt weiter. Dennoch ist es so, dass 50 % der psychischen Krisen oder Erkrankungen ihren Beginn im Jugendalter haben. Je früher man sie behandelt, umso besser kann eine Krise bewältigt werden. Wenn Jugendliche dann unterstützt werden und Strategien lernen, damit umzugehen, haben sie für ihr ganzes Leben eine Art «Werkzeugkoffer», auf den sie in schwierigen Situationen zurückgreifen können.

Wer hilft

im Notfall?

«Nicht jeder Jugendliche, dem es schlecht geht, braucht eine Therapie.»

Dr. med. Sajiv Khanna

Dr. med. Sajiv Khanna

Als Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie bietet Sajiv Khanna Behandlungen für Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene, Coaching für Eltern sowie Supervision für Fachpersonen an. Vernetztes Denken und die Zusammenarbeit mit involvierten Stellen sind ihm wichtig. Er führt eine eigene Praxis in Winterthur (ZH) und engagiert sich in verschiedenen Fachgesellschaften. Dr. med. Sajiv Khanna ist selbst Vater von zwei Kindern im Teenageralter.